Verspielte Freiheit: Zum Frauenfußball in der Weimarer Republik

Gemeinhin gesteht man dem Frauenfußball eine verhältnismäßig kurze Historie zu. Offiziell ist er in Deutschland seit 1970 wieder zugelassen. Für die FIFA beginnt die Länderspielgeschichte 1971. Und sucht man in deutschen Wikipedia-Artikeln nach der Geschichte des Frauenfußballs vor 1970, dann bleiben die Erkenntnisse gerade für die Zeit vor 1945 doch sehr vage – und zum Teil werden völlig unzutreffende Informationen mitgeteilt.

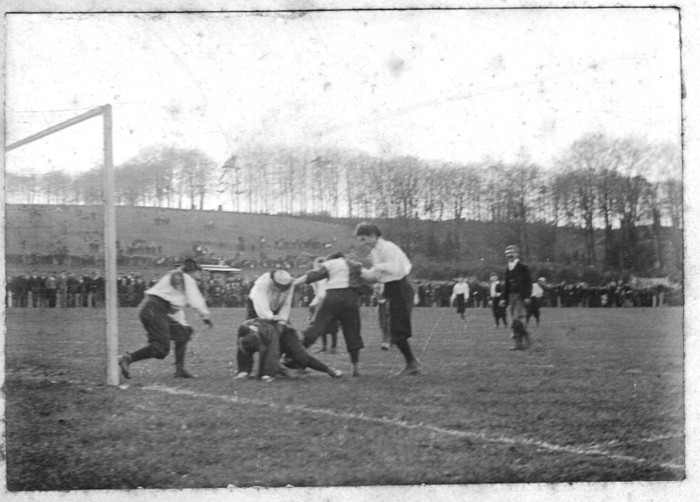

Der Beginn des Frauenfußballs in Europa liegt im Jahr 1881. Die als „England vs. Scotland“ apostrophierten Spiele waren allerdings keine internationalen Spiele im Wortsinn. Eine Gruppe von Schauspielerinnen aus Glasgow trug an mehreren Orten in Schottland und England 1881 und 1882 einige Partien aus und es gab eine Art Revival einige Jahre später. 1892 unternahm dann eine junge Frau in Woolwich den Versuch ernsthaft Frauenteams spielen zu lassen. Wir wissen darüber allerdings nur aus Leserbriefen in der Woolwich Gazette. Ernsthafter Fußball erregte wohl in der Presse kein Interesse. Das sah dann 1894 ganz anders aus. Mehrere Frauen aus England und Schottland (und später auch Irland) fanden sich zum British Ladies F.C. zusammen und trugen 1895 vor rund 10.000 Zuschauern ihr erstes offizielles Spiel aus. Die beiden Teams gaben sich den Namen „North“ und „South“, dann auch „Blues“ und „Reds“. Die Frauen um die rührige „Nettie Honeyball“ gingen anschließend auf Tour durch England, Schottland, Irland und Wales, spalteten sich im Herbst des Jahres (als Torfrau Graham ihr eigenes Unternehmen mit dem Schwerpunkt Schottland gründete) und kamen bis 1905 (mit mehreren Unterbrechungen) auf rund 300 Spiele. Etwa zeitgleich gab es in Birmingham einen ähnlichen, kurzlebigeren Versuch und eine Gruppe trat für ein paar Wochen unter der Bezeichnung „England“ vs. „Scotland“ in Mittelengland auf. Die Spielerinnen des British Ladies F.C. waren häufig ebenfalls Künstlerinnen. Auf ihren Touren durch Irland und Wales gaben sie am Abend jeweils Gesangsdarbietungen in den Spielorten. Insgesamt wird man diese Ära bis 1914 wohl zusammenfassend als teil-seriöses Fußball-Theater bezeichnen können.

Die Presse berichtete teils ausführlich von diesem Spielen, die oft von vielen Zuschauern besucht wurden. Allerdings scheinen die Zuschauer weniger wegen des Sports, sondern wegen der erhofften „amusing incidents“ gekommen zu sein. Als der British Ladies F.C. einige Orte erneut besuchte, berichteten die Zeitung, dass die Zuschauer enttäuscht den Spielort verließen, da die Frauen offenbar das Spielen gelernt hatten und man sich kein normales aber „schlechtes“ Spiel anschauen wollte.

Visionär war man dennoch, so gab es 1896 bereits Pläne ein Spiel in Rotterdam auszutragen. Der stark beworbene Auftritt der Frauen gegen Sparta Rotterdam scheiterte jedoch kurz vor dem Tag der Austragung am Veto des N.V.B. (Nederlands Voetbal Bond). Und dies war nicht das erste Verbandsverbot, dass den British Ladies F.C. ereilte. Im Frühjahr 1895 untersagte die FA seinen Clubs Spiele von Frauen auf deren Terrains auszutragen.

In der Folge bis 1914 gab es einige Berichte von Spielen oder Club-Gründungen in England, Schottland, den Niederlanden und Frankreich.

Der erste Weltkrieg als Katalysator des Frauenfußballs

Bereits 1915 gab es die ersten Teams weiblicher Munitionsarbeiterinnen in England und ab 1916 schlugen sich die Spiele dieser Teams auch medial nieder. Es gab einen regelrechten Boom in den Jahren 1917 und 1918 in allen Teilen Großbritanniens. In England war zweifellos der Nordosten und Mittelengland das Zentrum, auch wenn es im Großraum London einige Aktivitäten gab. Die Spiele hatten sehr oft einen karitativen Hintergrund, etwa um Geschenke für Frontsoldaten zu finanzieren oder Hinterbliebenen von Gefallenen zu helfen. Das erklärt auch zum Teil die enormen Zuschauerzahlen im fünfstelligen Bereich. Allerdings wurden auch regelrechte Wettbewerbe ausgetragen. Hier kam der Munitionettes-Cup der mittelenglischen Munitionsfirmen einem nationalen Wettbewerb am nächsten. Aber auch zahlreiche regionale Konkurrenzen wurden ausgetragen. Neben der Presse nahm mit den Wochenschauen auch ein weiteres Medium Notiz von den fußballspielenden Frauen und ein paar Teams erreichten eine regelrechte Berühmtheit – etwa die Sterling Ladies aus Dagenham im Großraum London, die Blyth Spartans oder die Whitehaven Ladies. Ebenso hören wir nun auch vermehrt von Frauen, die als Fußballerinnen in das Bewusstsein einer größeren Menge traten. Bella Reay, Mary Lyons, Nellie Kirk (alle England), Winnie McKenna (England und Irland) oder Ruby Hall (Irland) um nur einige zu nennen. Neben den Pokalwettbewerben waren die internationalen Spiele (im britischen Rahmen) von großer Bedeutung, denen man teilweise den Status von Proto-Länderspielen zubilligen kann. Doch mit Kriegsende kamen die Soldaten zurück und der reguläre Spielbetrieb der Männer wurde fortgesetzt. Der Rollenwechsel der Frau hin zur Munitionsarbeiterin und anerkannten Sportlerin (denn auch Leichtathletikwettbewerbe fanden statt und in Wales gab es sogar Rugby-Spiele von Frauenteams) stand zumindest wieder in Frage. Der zweite Wettbewerb im Munitionettes-Cup wurde trotz der Probleme Teams zusammenzustellen noch bis zum Schluss ausgespielt und auch in anderen Teilen des Vereinigten Königreiches wurden bis in das Frühjahr 1919 Spiele ausgetragen. Die FA hob übrigens 1917 temporär das Verbot von 1895 auf, welches Frauenteams die Platznutzung untersagte.

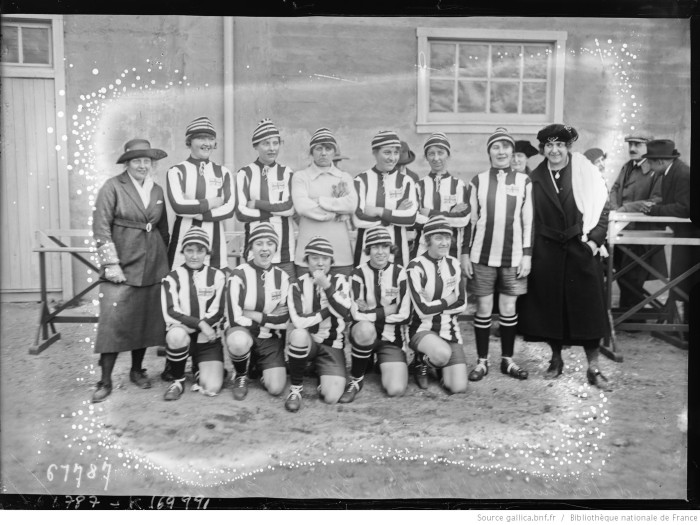

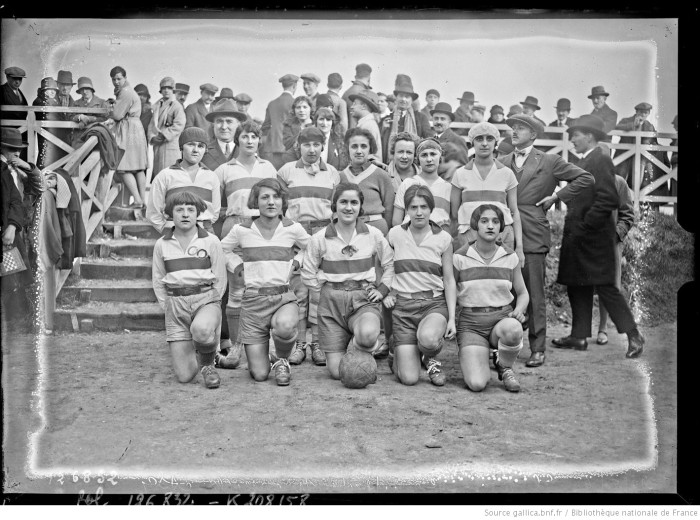

In Frankreich kam es bereits vor dem zweiten Weltkrieg zu einer regelrechten Frauensportbewegung, die zunächst in Paris ihren Ausgang hatte. Reine Frauenclubs wie Fémina Sport und der Academia Club entstanden und En Avant! rief ebenfalls eine Frauenabteilung ins Leben, um nur die bekanntesten Beispiele zu nennen. Im Herbst 1917 trat den Fémina Sport mit einem Spiel zwischen zwei vereinseigenen Teams in Erscheinung, was maßgeblich auf die Initiative der Brulé-Schwestern und Suzanne Liébrard zurückging, Nach einigen Spielen untereinander und gegen männlichen Schülerteams zogen dann 1918 auch Academia (um die spätere Ärztin Suzanne Guéry) und v.a. En Avant! (Georgette Rigal) nach. Im gleichen Jahr wurde auch der französischen Frauensportverband (FSFSF) gegründet und für das Jahr 1919 die erste Meisterschaft ausgeschrieben, welche zugleich Landesmeisterschaft und Pariser Meisterschaft in einem war. Letztlich nahmen nur Fémina Sport und eine Spielgemeinschaft bestehend aus En Avant! und der A.S. Prefecture de la Seine teil, wobei Fémina mit einem Sieg und einem Unentschieden gewann. Fémina kommt hierbei das Privileg zu, der erste Meister in einer offiziellen Landesmeisterschaft zu sein.

Die golden Zwanziger im Frauenfußball

1920 begann eine neue Ära im Frauenfußball, die jedoch teilweise auf den Grundlagen beruhte, welche im ersten Weltkrieg im Vereinigten Königreich und Frankreich gelegt wurden und zudem dem gesteigerten gesellschaftlichen Stellenwert der Frauen Rechnung trug, die sich als Folge des Weltkrieges ergeben hatte.

In ganz Europa (und auch in anderen Teilen der Welt) begannen Frauen Fußball zu spielen. In den skandinavischen Ländern, in den Niederlanden, in Österreich, in Deutschland oder in Polen entstanden Frauenclubs oder Frauenabteilungen innerhalb bereits existierender Vereine. Manchmal beschränkten sich die Berichte auf einige Randnotizen, die bislang noch nicht bestätigt werden konnten (hier zeigt sich besonders in Deutschland, wie schwierig es ist, Berichte zu verifizieren – für 1921 wird in zwei österreichischen Zeitungen über zwei Frauenteams in Chemnitz und beim FC Deutschland Forst berichtet. In deutschen Zeitungen selbst wurde darüber bislang noch nichts gefunden), allerdings gab es wohl einige Spiele und offenbar auch internationalen Austausch.

Auf einem ganz anderen Level war allerdings in dieser Zeit das Frauenfußballgeschehen im Vereinigten Königreich und dann besonders in Frankreich, sowie im Sog ihrer „großen Schwestern“ dann auch in Belgien.

In England wurde ab 1920 wieder verstärkt Frauenfußball gespielt. Der Zuschauerzuspruch war enorm und das Niveau war offensichtlich beachtlich, da viele Spielerinnen und zahlreiche Clubs bereits während Krieges aktiv waren. Besonders die Dick, Kerr’s Ladies aus Preston mit ihrem sehr rührigen Manager Alfred Frankland, aber auch Clubs wie die Aintree Ladies aus Liverpool, St. Helens F.C. oder die Vizard‘s Ladies Bolton begannen untereinander einen regen Spielbetrieb zu entfalten. Die Presse nahm oft regen Anteil, wenn es darum ging die Erfolge „ihrer“ Spielerinnen zu würden (etwa die Lancashire Daily Post aus Preston) und ab dem Sommer wurde immer häufiger von neuen Clubgründungen berichtet. Ein Höhepunkt wurde erreicht, als am 27. Dezember 1920 vor 46.650 Zuschauern (dies sowohl das korrekte Datum wie auch die offiziell aus der Abrechnung hervorgehende Zuschauerzahl) im Goodison Park in Liverpool die Dick, Kerr’s Ladies die St. Helens Ladies mit 4:0 besiegten. Dies war die bis dahin höchste registrierte Zuschauerzahl bei einem Frauenspiel weltweit und sollte erst rund 50 Jahre später überboten werden. In Deutschland wurde diese Zahl auf Club-Ebene erst im März 2025 beim Spiel HSV gegen den SV Werder Bremen überboten.

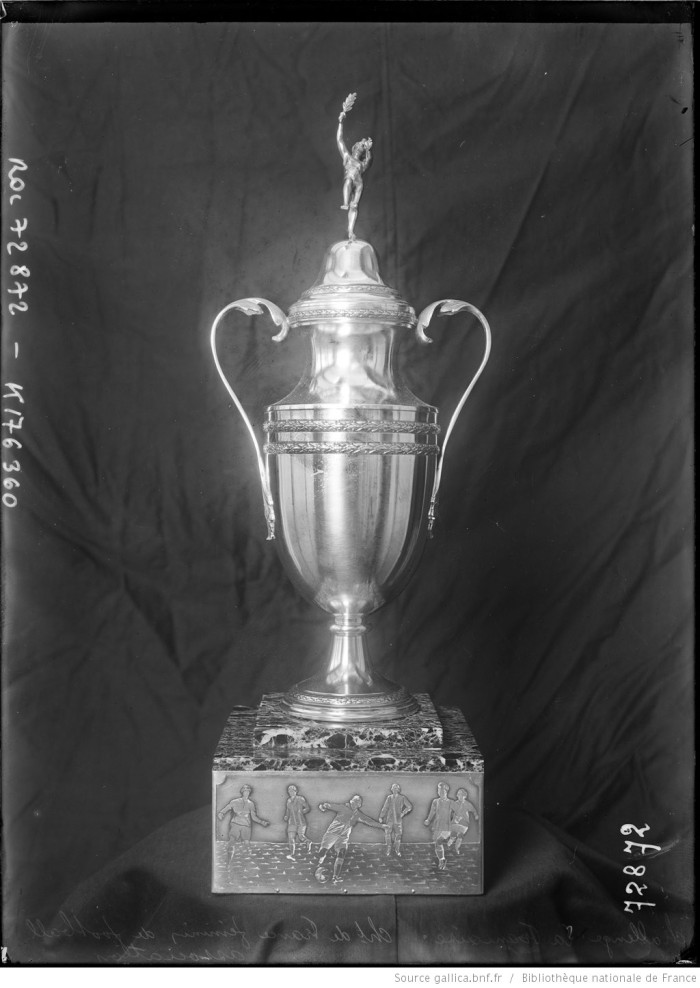

Ab 1921 schien der Frauenfußball in England einen scheinbar unaufhaltsamen Siegeszug zu beginnen. In keinem Jahr vor dem zweiten Weltkrieg gab es in irgendeinem Land so viele Spiele, Teams und beteiligte Spielerinnen wie in diesem Jahr in England. Allerdings zeigte sich nach dem Sommer, dass der Höhepunkt schon überschritten war. Die Zuschauerzahlen sanken deutlich und auch die Anzahl der Spiele und Clubs ging wieder zurück. Zu allem Überfluss wurde nun auch die FA aktiv und erneuerte ihr 1917 suspendiertes Verbot wieder. Der Verband gab als Begründung gesundheitliche Bedenken an, da der harte Fußballsport angeblich dem „zarten“ Frauenkörper nicht zugemutet werden könne und auch ästhetisch höchst diskutabel wäre. Dieser paternalistische Ansatz blieb bis weit in unsere Zeit als Hauptkritikpunkt bestehen. Die Frauen reagierten, wie so oft später auch in anderen Ländern, mit Trotz. Nur wenige Tage, nachdem das Verbot offiziell verkündet wurde, trafen sich Delegierte verschiedener Clubs in Grimsby und riefen die ELFA (English Ladies‘ Football Association) ins Leben. 60 Vereine waren daran beteiligt. Man beschloss die Schaffung eines angepassten Regelwerks (auch, um den Kritikern entgegenzukommen), fasste die Austragung von Wettbewerben ins Auge und wollte auch den internationalen Spielbetrieb forcieren. Der ehemalige Profi Len Bridgett aus Stoke, Trainer der Stoke Ladies, bei dem seine Töchter spielten, war die treibende Kraft hinter dem Verband. Auffällig war, dass die neben Stoke stärksten beiden anderen Clubs, Dick, Kerr’s und Hey’s Brewery (Bradford) sich nach einiger Bedenkzeit nicht dem Verband anschlossen. Frankland gab als Begründung an, dass sie bei den Wohltätigkeitsspielen mehr erreichen würden als bei regulären Pokal- oder Meisterschaftsspielen ohne karitativen Hintergrund. Der Elan des neuen Verbandes ließ sehr bald nach. Die erste Ausspielung des English Cups (Sieger: Stoke Ladies) blieb auch die letzte. Die geplante dreiteilige Liga wurde nie umgesetzt und auch der internationale Spielbetrieb wurde nur zum Teil umgesetzt. Schon im Sommer war klar, dass die ELFA de facto Geschichte war.

Die Dick Kerr’s Ladies unterdessen spielten und trainierten quasi unter Profibedingungen. Dies erklärte auch ihre Strahlkraft auf Spielerinnen anderer Clubs, die sie sukzessive anwarben, etwa Lily Parr (St. Helens) oder Jenny Harris (Lancaster) und dadurch für fast zwei Jahre nahezu unbezwingbar waren. Zum Teil erklären sich die teils sehr hohen Resultate allerdings darin, dass sie häufig gegen neu gegründete Clubs ohne große Spielerfahrung spielten (oftmals war das Spiel gegen die Dick, Kerr’s Ladies das erste Spiel des Vereins). Wenn eine Frauschaft allerdings über Erfahrung verfügte und ähnlich häufig trainierte, wie etwa Hey’s Brewery oder später St. Helens, dann taten sich die Spielerinnen aus Preston schwer.

Auf einem etwas bescheideneren Niveau wurde auch in Nordirland, Wales und Schottland gespielt. Trotzdem gab es auch hier immer wieder erstaunlich hohe Zuschauerzahlen. Im Gegensatz zu England waren zwar immer wieder kritische Stimmen zu hören, aber an ein Verbot wurde noch nicht gedacht. Deswegen wurde weiterhin auch in den bedeutenden Stadien gespielt.

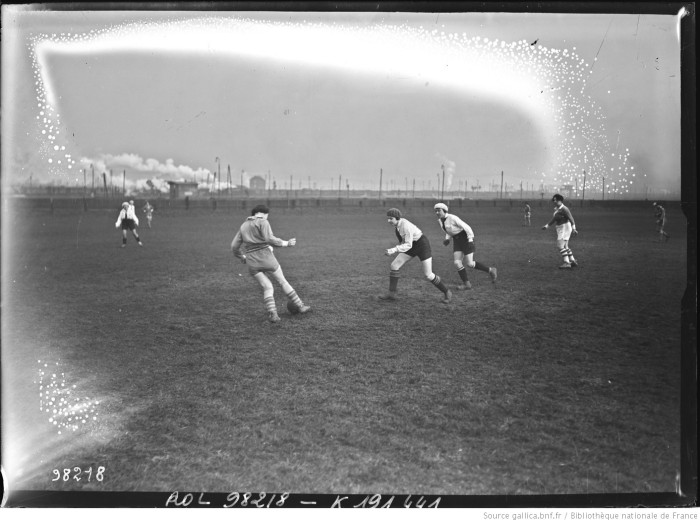

In Frankreich war der Frauenfußball von Beginn an viel organisierter. Außerdem gab es zwischen dem Verband der Herren und dem der Frauen ein gutes Einvernehmen. Dies erklärt, warum sich besonders in Paris, bald aber auch in der Provinz einige Clubs bildeten, die Frauenfußball praktizierten. Kritische Stimmen von einigen selbsterklärten männlichen Experten oder Medizinern verstand Jeanne Brulé brillant zu kontern. Die Meisterschaft von Paris wurde bald als eigenständiger Liga-Wettbewerb mit Auf- und Abstieg von der Landesmeisterschaft getrennt und in Toulouse gab es die erste regionale Meisterschaft außerhalb von Paris. In einer Weltstadt wie Paris gab es auch zahlreiche Frauen, die nicht die französische Staatsbürgerschaft hatten. Und von denen wiederum begannen einige Fußball zu spielen. Dies führte dazu, dass in die Regularien des Verbandes für den Spielbetrieb ein Passus aufgenommen wurde, der die Anzahl der Ausländerinnen regelte, welche pro Spiel eingesetzt werden durften. Dazu bildete sich bald ein regelrechter Transfermarkt heraus. Anders als im Vereinigten Königreich mussten die Spielerinnen bei dem Club, für den sie ein Meisterschafts- oder Pokalspiel austrugen auch spielberechtigt sein. Die Zuschauerzahlen waren zu Beginn beachtlich (die zweite Pariser Meisterschaft dürfte rund 1.000 Zuschauer im Schnitt angezogen haben), später wurden in Paris im Ligabetrieb diese Zahlen kaum noch erreicht. Allerdings bei den Finalspielen um die französische Meisterschaft oder den sogenannten Propagandaspielen in der Provinz kamen regelmäßig tausende. Ebenso bei den internationalen Spielen, von denen noch zu reden sein wird. Mit Les Sportives bildete sich bald ein vierter bedeutender Club in Paris (hervorgegangen aus einer Abspaltung von Academia) und mit Carmen Pomiès und Madeleine Bracquemond, sowie den Geschwistern Laloz und der schillernden Violette Morris traten einige Spielerinnen ins Rampenlicht, welche zu den bekanntesten Persönlichkeiten im französischen Frauensport werden sollten. Erstere beiden prägten den Frauenfußball bis weit in die dreißiger Jahre. Es gab sogar einen Markt speziell für die Ausrüstung von Frauenfußballerinnen.

Zugleich traten aber auch die ersten Probleme auf. Nur Fémina Sport verfügte mit dem Stade Elisabeth (benannt nach der belgischen Königin) über eine eigene Heimstätte. Alle anderen Clubs spielten entweder als Untermieter oder mussten sich der Herrenabteilungen unterordnen. Deswegen bekamen sie meistens nur die Randzeiten am Sonntagmorgen – und dies sollte sich mittelfristig auf die Möglichkeit der Clubs Spielerinnen zu gewinnen auswirken, da diese kaum mit den öffentlichen Verkehrsmitteln rechtzeitig zu den Spielen kommen konnten. Dann zeigte sich schon früh, dass sich die Clubs (und besonders deren meist männliche Frauenfußball-Abteilungsleiter) sehr gerne bekämpften und auch gegen den nicht immer sehr glücklich agierenden Verband Opponierten. Die Folge war ein offener Bruch Anfang 1920 innerhalb von Academia, dessen Chef Gustave de Lafrete eine deutlich abgeschwächte Version des Frauenfußballs vorschwebte. Einige Spielerinnen verließe während der laufenden Meisterschaft de Club und gründeten die Les Sportives. De Lafrete gründete daraufhin seinen eigenen Verband und rief eine eigene Meisterschaft aus, die nach seinen neuen Regeln spielten. Dies war durchaus bemerkenswert, denn die FSFSF hatte bereits den Frauenfußball sehr entschärft. Gespielt wurde auf einem verkleinerten Feld, mit kleineren Toren und zunächst mit einem leichteren Ball. Tackling war untersagt. De Lafrete nahm dem Spiel dann noch die letzte Körperlichkeit und sah einen noch leichteren Ball vor. Seine Meisterschaft ging über zwei Spielzeiten. Clodo und Olympique de Paris waren, neben Academia, in der zweiten Saison die Teilnehmerinnen. Schließlich raufte man sich wieder zusammen und die beiden Verbände vereinigten sich wieder. Doch der Streit blieb im Frauenfußball in ganz Europa ein Problem, welches wohl zusätzlich die Entwicklung hemmte. Das letzte Problem war die spärliche Gründung von Clubs außerhalb von Paris, die nur selten die Gelegenheit hatten Spiele auszutragen (Sportives de Reims, US Quevilly-Rouen, Fémina Tolosa Sport Toulouse etc.). Oft blieb als einziger Ausweg gegen eine männliche Mannschaft zu spielen. Dies war zwar nach den Statuten des Frauenverbandes untersagt, doch drückte man wohl beide Augen zu.

Der internationale Spielbetrieb nahm ab 1920 deutlich zu. Nicht nur auf den britischen Inseln, sondern auch in Frankreich kam man auf den Geschmack Spiele jenseits der eigenen Grenzen auszutragen. So kam es, dass zwischen 1920 und 1923 regelmäßig Spiele der französischen Auswahlen beider Verbände gegen britische Club-Teams ausgetragen wurden. Besonders häufig spielten die Dick, Kerr’s Ladies gegen ihre französischen Kolleginnen, aber auch Hey’s Brewery und die Plymouth International Ladies trugen einige Spiele aus. Insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt die Britinnen ihren Gegnerinnen aus Frankreich gegenüber meist im Vorteil. Die Französinnen waren zwar insgesamt schneller (viele waren zugleich sehr erfolgreiche Leichtathletinnen), doch die Britinnen waren größer, kräftiger und technisch besser ausgebildet. Dieser internationale Spielbetrieb hatte zur Folge, dass ein paar Französinnen (z.B. Pomiès und Féminas Torfrau Ourry) für jeweils knapp ein Jahr bei den Dick, Kerr’s in England spielten und mit Dick, Kerr’s Top-Torschützin Florrie Redford Fémina den wohl größten Transfercoup ihrer Zeit feiern konnte. Mit Redford war Fémina in Frankreich kaum zu bezwingen (sie wurde auch Torschützenkönigin der Meisterschaft), nachdem zuvor En Avant! und die Sportives Fémina noch distanzieren konnten. Auf Initiative Frankreichs wurde zudem ein internationaler Frauensportverband gegründet. Alice Milliat, die französische Verbandspräsidentin, war auch die Präsidentin des internationalen Verbandes FSFI. Fußball war Bestandteil der vom Verband betreuten Sportaktivitäten und die international gültigen Regeln waren die der FSFSF.

Die Reisetätigkeit der Frauen war sehr beachtlich. Dick, Kerr’s Ladies fuhren sogar in die USA, spielten dort aber nicht wie vorgesehen gegen Frauen, sondern gegen männlichen Profiteams. Die staunenswerten Resultate (die Frauen gewannen einige Spiele) erklären sich jedoch teilweise im Show-Charakter der Spiele, die den Zuschauern vor allem viele Tore bieten sollten. Solche Spiele Frauen gegen Männer gab es schon seit 1895. Gerade in England gewannen die Frauen häufig, doch legen die Resultate (9:8, 7:6 etc.) nahe, dass ein Sieg der Frauen auch Teil des Drehbuches war. Oftmals traten die Herren, wenn es nicht sowieso Kriegsversehrte waren (Beinamputierte etwa), mit einem Handicap an, z.B. mit hinter dem Rücken zusammengebundenen Armen oder mit dem Verbot zu laufen usw. Diese Spiele wurde in England gerne im Rahmen eines örtlichen „Carnivals“ ausgetragen: Die Herren kostümiert, die Frauen im Fußballdress, welches ebenfalls als Kostüm gewertet wurde. Die Spiele der französischen Frauen gegen männliche Teams waren hingegen ernsthafte Spiele, auch wenn in den Berichten gerne die Höflichkeit der Männer hervorgehoben wurde.

Britischer Niedergang, französischer und belgischer Aufstieg

Ab 1923 ging es auf den britischen Inseln mit der Frauenfußballbegeisterung spürbar bergab. Immer mehr Vereine gaben auf, da es zunehmend schwerer wurde geeignete Spielstätten zu finden auf die der Verband keinen Zugriff hatte (städtische Sportflächen, Rugby-Stadien). Die Dick, Kerr’s betraf dieser Niedergang ebenfalls und nach der Tour Féminas im Vereinigten Königreich im Jahre 1925 dauerte es noch zwei Jahre bis der Club, der sich mittlerweile Preston Ladies nannte, seinen Spielbetrieb einstellte und die Spielerinne sich dem Hockey zuwandten. Der Streik in den Kohlegruben 1926 brachte nochmals einen kurzen Aufschwung, als sich Teams aus den Ehefrauen von Arbeiterinnen bildeten und die Blyth Spartans mit Bella Reay kurzzeitig wieder aktiv wurden. Ab 1927 war der Frauenfußball in England endgültig wieder zur Randerscheinung einiger weniger Teams geworden. Ebenso verhielt es sich in Nordirland und Wales. In Schottland stemmten sich die Rutherglen Ladies mit ihren hauseigenen Sparringspartnerinnen unter wechselnden Namen (etwa Cinema Girls oder Edinburgh Ladies) gegen das drohende Ende des Frauenfußballs. Diese beiden Teams tourten fleißig durch Schottland und Irland. Teilweise wurde auch gegen Männer gespielt. In Irland gelang es zumindest einen Samen zu legen und mit Molly Seaton die beste irische Fußballerin vor dem zweiten Weltkrieg zu entdecken. Die mitunter sogar bei Männer-Team spielende Molly Seaton muss eine spielerische Urgewalt gewesen sein.

In Frankreich boomte der Frauenfußball zunächst weiter, doch ein Streit zwischen dem Verband und des Cadettes de Gascogne, der sich an einem Verbot Propagandaspiele in der Sommerpause auszutragen entzündete (welches die Cadettes ignorierten), führte im Herbst 1924 zu zweiten Spaltung. Fémina und die Cadettes gründeten unter massiven Vorwürfen gegen die Unfairness des Frauensportverbandes einen eigenen Verband und hofften viele weitere Clubs zum Anschluss an den neuen Zusammenschluss bewegen zu können. Die Pariser Frauenfußballmeisterschaft der UFSF bestand aber nur aus Fémina, den Cadettes und ihren Filialen. Die reguläre Meisterschaft war von Skandalen erschüttert, welche ein Charakteristikum des französischen Frauenfußballs jener Zeit waren. Nachdem man wieder zueinandergefunden hatte, litt der Frauenfußball unter der Dominanz Féminas, die ab 1926 alle verbliebenden Landes-Meisterschaften gewannen. Immer weniger Frauen begannen sich in Paris dem Frauenfußball zu widmen und spielten stattdessen das massiv vom Verband als weibliche Ballsportalternative beworbene Basketball. Etwas Hoffnung gab es in Marseille, wo sich gleich drei neue Clubs inklusive Meisterschaft der Provence bildeten. CASG de Marseille wurde in kürzester Zeit zu einer der besten Frauenfußballteams in Frankreich. Die überragende Marie Calvet, die von den Berichterstattern noch über Pomiès und Bracquemond gestellt wurde, war eine der Hauptursachen für den beachtlichen Aufschwung. Ansonsten gab es in Paris ein regelrechtes Gesundschrumpfen bei den Clubs. Pioniervereine wie En Avant! mussten nach einem größeren Aderlass zweitweise den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Bedeutende Spielerinnen wie die Laloz-Schwestern oder Yolande Plancke hörten aus unterschiedlichen Gründen auf. Viele Clubs machten ihre Frauenfußballabteilungen dicht (Sportives, Olympique, Ruche z.B.), woraufhin deren Spielerinnen teils geschlossen zu einem anderen Club wechselten (etwa zum Club des X). Bald mehrten sich die Artikel in den Zeitungen, welche den baldigen Tod des Frauenfußballs vorhersagten.

In Belgien entstand im Fahrwasser der Französinnen eine Frauensportbewegung bei der natürlich auch der Frauenfußball nicht fehlen sollte. Ausgehend 1921 von Brussels Fémina Club begann ab dem Jahr 1923 ein regelmäßiger Spielbetrieb und schon im Dezember des Jahres wurde die erste Landesmeisterschaft gestartet. Die Clubs kamen bei der Premiere noch alle aus Brüssel. Die Voraussetzungen waren jedoch ungleich schwerer als in Frankreich, da der belgische Fußballverband den Frauenfußball vehement ablehnte und wie die englische FA die Nutzung von Sportstätten der dem Verband angeschlossenen Clubs untersagte. Die Zuschauer waren zahlreich, trotz der oftmals sehr schlechten Sportanlagen, welche den Frauen zur Nutzung übrigblieben. 1924 wurde dann Atalante gegründet und zu Beginn der zweiten Meisterschaft kam es zum Zerwürfnis zwischen Atalante und dem im Jahre 1923 gegründeten Frauenfußballverband FSFBF. François Wydemans, der starke Mann von Atalante, versuchte sich mehr Einfluss in den Verbandsgremien zu sichern, doch die anderen Vereine (Inno, Brussels Fémina und Olympic Fémina) wehrten sich dagegen. Das Resultat war die Gründung eines eigenen Verbandes mit eigener internationaler Liga. Atalante trat mit seinen beiden Filialen Elite und En Avant an, das vierte Team war Atalante de Lille aus Frankreich, welches dadurch die Möglichkeit erhielt mehrere Spiele auszutragen, da Brüssel deutlich näher als Paris oder Reims lag. Nachdem im Mai 1925 beide Verbände wieder zusammenfanden konnte in der folgenden Saison die Meisterschaft tatsächlich einen nationalen Charakter vorweisen. Mit Ghent Fémina nahm erstmals ein Team außerhalb Brüssels teil, welches den Wettbewerb in der Folgesaison sogar gewinnen konnte.

Nirgends zeigte sich die Freiheit, welche sich die Fußballerinnen nahmen deutlicher als in den internationalen Spielen jener Zeit. 1923 trafen in Barcelona die Stoke Ladies und Les Sportives aus Paris aufeinander. Beide Teams waren die amtierenden Pokalsiegerinnen des jeweiligen Verbandes. Die von Stoke gewonnenen Spiele fanden im ehemaligen Stadion vom FC Barcelona statt. Im Herbst traten zwei Pariser Teams den Weg nach Portugal an. Die erfolgreiche Tour hatte ein Nachspiel, da es zu sexuellen Übergriffen kam und zudem einige Spielerinnen sich auf amouröse Abenteuer einließen. Die sehr auf den guten Ruf und die Moral der Sportlerinnen bedachte Verbandspräsidentin Alice Milliat griff hart durch und suspendierte einen Großteil der Spielerinnen, was den Protest der Eltern hervorrief und die Meisterschaft maßgeblich beeinflusste. Zuvor spielte im Frühjahr Olympique de Patin mehrere Spiele in Wales und England. 1924 kam es im Februar zu den ersten beiden echten Frauenländerspielen. Die Belgierinnen hatten erhebliche Probleme eine Sportstätte zu finden, da der männliche Verband die Nutzung des geplanten Stadions untersagte. So kam es, dass die Länderspielpremiere im Palais des Sports – einer Indoor-Radrennbahn – ausgetragen wurde. Im Innenraum wurde ein Feld von 80x45m zur Spielfläche umfunktioniert.

Die Französinnen hingegen konnten, wie schon gegen die Dick, Kerr’s Ladies, Plymouth oder Hey’s Brewery in Paris auf das moderne Stade Pershing zurückgreifen. Ebenfalls 1924 reisten Inno und Brussels Fémina nach Esch / Alzette in Luxemburg und sorgten dort für das erste Frauenfußballspiel. 1925 schließlich tourte im Mai Fémina gemeinsam mit den Dick, Kerr’s Ladies durch England, Schottland und Nordirland. Das erste Spiel in Herne Hill wurde von Alfred Frankland mit viel Aufwand vermarktet und in Text und Bild weltweit von den Zeitungen publiziert. Heute kann man mitunter lesen, dass dieses Spiel eines der wichtigsten im Frauenfußball der damaligen Zeit gewesen sein soll. Tatsächlich war es der größte Marketing-Erfolg Franklands. Für die Dick, Kerr’s Ladies begann nach der Tour der Niedergang und Fémina war zu diesem Zeitpunkt nicht Teil des offiziellen französischen Frauensportverbandes, weswegen zahlreiche gute Spielerinnen nicht mehr Teil des Clubs waren und sich anderen Teams angeschlossen hatten. Im Herbst des Jahres schließlich bereisten Atalante und Brussels Fémina sehr erfolgreich Portugal und Spanien. Solche Reisen waren für Frauen durchaus ungewöhnlich und anders als im Männerbereich keine Selbstverständlichkeit. Neben der Lust am Abenteuer stand für die Frauen auch die Werbung für ihre Sportart im Vordergrund.

Schleichender Niedergang

In Frankreich war in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre ein beginnender Niedergang des Frauenfußballs zu erkennen. Die allgemeine Platzproblematik in Paris, die Schwierigkeiten elf Spielerinnen jeden Sonntag auf den Platz zu bringen und die Auflösung zahlreicher Teams in der Provinz mangels Gegnerinnen in der Nähe führten zu einem Schrumpfungsprozess, dem sich die Frauen mit viel Energie entgegenstellten. Fémina profitierte davon und hatte mit seiner eigenen Spielstätte zweifellos den größten Trumpf in der Hand. Der Verband zog sich immer weiter aus der Förderung des Frauenfußballs zurück, da insbesondere die Landesmeisterschaften und die alljährlichen Länderspiele große Kosten verursachten. Ganz offen wurde den Frauen geraten stattdessen Basketball zu spielen. Es war eben einfacher fünf Spielerinnen auf den Platz zu bringen als elf. Ein weiteres Problem war der Niedergang von Jugendmannschaften. Die zweiten Teams, welche oftmals aus Nachwuchsspielerinnen bestanden, verschwanden nahezu völlig. Der französische Frauenfußball begann zu altern.

In Belgien war es ein heftiges auf und ab. Nach den beiden herausragenden Spieljahren 1925-26 und 1926-27, als die belgische Nationalmannschaft zur französischen aufschloss, stand der Frauenfußball in der folgenden Saison vor dem Aus. Meister Ghent wurde vom Verband suspendiert und die Pioniere von Brussels Fémina zogen sich zurück. Einige Spielerinnen des Clubs gründeten den Willem Elie Club, der für ein paar Jahre die große Konkurrentin von Atalante war. Die Meisterschaft war geprägt von zahlreichen Nichtantritten. Da auch zahlreiche Fußballerinnen ihre Schuhe an den Nagel hängten war die belgische Frauennationalmannschaft von 1928 ein Schatten der Vorjahre. Rettung kam aus Antwerpen. Dort bildete sich mit dem Club Ajax ein sehr rühriger Club, der davon profitierte, dass die Brüsseler Vereine zutiefst zerstritten waren. Einige Spielerinnen aus Brüssel wechselten nach Antwerpen und ein neuer Verband, wieder unter der Federführung Atalantes entstand. Ein Hauptkonfliktpunkt im belgischen Frauenfußball war der Sprachenstreit.

England war zum Ende der zwanziger Jahre wieder zum Frauenfußball-Entwicklungsland geworden. Sporadisch wurde gespielt, überwiegend im Rahmen örtlicher „Carnivals“, doch der regelmäßige Spielbetrieb war weitgehend zum Erliegen gekommen. Das lag nicht alleine an Abwesenheit der Preston Ladies. Das Interesse war nach dem Boom rasch an einem Tiefpunkt angekommen.

In Schottland war es nur scheinbar anders. Zwar gab es offenbar eine Handvoll aktiver Vereine in den Highlands, doch die meisten Spiele trug Rutherglen mit seinem vereinsinternen Sparringspartner aus, der 1927 und 1928 unter dem Namen Edinburgh Ladies auftrat.

International gab es nur die Länderspiele zwischen Frankreich und Belgien, sowie Aufeinandertreffen auf Club-Ebene. Hier taten sich v.a. Ghent, Atalante, CASG Lille und Nova Fémina de Paris hervor. Tourneen gab es nicht mehr und eine echte Sensation war der Frauenfußball zu dieser Zeit auch nicht mehr, da er gerade in Frankreich bereits zu etabliert war. Die Resultate wurden in schöner Regelmäßigkeit in den meisten Pariser Zeitungen publiziert. Ungewöhnlich waren die Pläne der Reise einer belgischen Nationalmannschaft der Frauen nach Deutschland. Neben einem Spiel in Hannover sollte in Berlin gegen die deutsche Frauennationalmannschaft gespielt werden. Leider wurde aus der Tour nichts und aus deutschen Quellen erfahren wir bislang darüber überhaupt nichts.

Neuanfänge

Während sich in Frankreich der Niedergang fortsetzte hatte in Belgien der Boom in Antwerpen dem Frauenfußball vorübergehend neues Leben eingehaucht zu haben. 1933 schien der Frauenfußball in Frankreich am Ende zu sein. Der Verband suspendierte die Meisterschaft noch bevor die letzten Spiele ausgetragen worden waren und erklärte, dass Frauenfußball nicht länger unterstützt wird. Den Vereinen wurde geraten die noch bestehenden Teams aufzulösen und stattdessen Basketball zu spielen. Beachtlich war dieser Schritt in mehrfacher Hinsicht – trotz der hohen Reisekosten (die als Grund für die Entscheidung angegeben wurden) war es der Frauenfußball, der innerhalb der Frauensportarten die meisten Zuschauer anlockte und auch oft die größte mediale Aufmerksamkeit beanspruchen konnte, wenn auch die Zuschauerzahlen bei normalen Spielen in Paris selbst in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen waren. Außerdem war es hier ein überwiegend von Frauen geführter Verband der den Frauenfußball zwar nicht verbot, ihm aber die organisatorische Grundlage entzog. Die Fußballerinnen reagierten ähnlich wie 1921 in England – sie gründeten einen eigenen Verband. Dieser blieb nur auf Paris beschränkt, da der letzte verbliebene Club aus der Provinz (Olympique de Marseille) fußballerisch nicht mehr offiziell in Erscheinung trat. In Paris wurde nun zumindest noch bis 1937 eine Pariser Meisterschaft ausgetragen und auch Länderspiele wurden weiterhin ausgetragen. 1938 dann gaben die letzten verbliebenen Fußballerinnen auf und spielten fortan nur noch privat.

Belgien hielt ein Jahr länger durch. Nachdem die beiden Antwerpener Clubs Femina und Sporting Girls für interessante Meisterschafts- und Pokalspiele sorgten, waren die Tage des organisierten Frauenfußballs in Belgien bald gezählt. 1934 wurde die letzte Meisterschaft ausgetragen, danach gab es nur noch Atalante und seine Fillialteams Elite und En Avant. Spiele waren eine echte Rarität, doch trat der Club noch im August 1939 eine Reise nach England an bevor der zweite Weltkrieg dann auch in Belgien einen Schlussstrich zog.

England erlebte ab 1930 wieder eine Trendwende. Dieser wurde nicht von den 1931 wieder spielenden Preston Ladies ausgelöst, doch schwammen sie auf der neuen Welle mit. Zwar konnte sich die Anzahl der Clubs und Spiele nicht mit der des Jahres 1921 messen, allerdings zeigte sich, dass der Frauenfußball alles andere als tot war und sich auch vom zweiten Weltkrieg nicht mehr stoppen ließ.

Nordirland rückte ab 1931 in den Fokus, als die Auftritte Rutherglens, die auf ihrer Tour auch irischen Spielerinnen die Möglichkeit gaben sich zu präsentieren, offenbar Früchte trugen. Einige neue Teams entstanden nahezu immer Firmenmannschaften, was im Vereinigten Königreich für die meisten Clubs galt, und 1932 kam es zu einem privat organisierten nationalen Pokalwettbewerb. Molly Seaton war die treibende Kraft, Aushängeschild und Namensgeberin eines ganzen Teams. Doch obwohl die Reaktionen der Presse sehr wohlwollend waren und auch der Zuschauerzuspruch sich vor den Zahlen in England nicht verstecken musste, begann dann auch gleich wieder der Niedergang. Selbst da wo Frauenfußball nicht vom männlichen Verband verboten war oder eine feindliche Stimmung zu beobachten war kam nach einem schnellen Aufblühen bald wieder ein ebenso schneller Niedergang bis hin zum völligen Verschwinden.

In Schottland dümpelte man in der ersten Hälfte der dreißiger Jahre etwas vor sich hin. Rutherglen spielte einige Showveranstaltungen gegen männliche Teams. Dann aber bildeten sich mehrere Teams, u.a. in Edinburgh, Glasgow und in Fifeshire und der Frauenfußball war wieder im Norden der Insel angekommen.

In Wales verhielt es sich ähnlich. Auf einem etwas niedrigeren Niveau wie in Schottland wurden v.a. im Süden einige Spiele ausgetragen, wobei auch hier der Zuschauerzuspruch oft beachtlich war.

Im übrigen Europa verschoben sich die Gewichte weg von den Pionieren in Frankreich und Belgien hin zu Ländern die bis dahin nur punktuell im Bereich Frauenfußball in Erscheinung getreten waren – und wenn meist als Ziel von Teams aus England, Frankreich und Belgien. Mitte der dreißiger Jahre gab es einen echten Boom in den Niederlanden. Mehrere Clubs und Verbände wurden gegründet, zahlreiche Spiele ausgetragen und man streckte seine Fühler in andere Länder aus um eventuell auch international tätig werden zu können. Wie leider viel zu oft in dieser Zeit traf der Bannstrahl des Verbandes der Herren den Frauenfußball, deren Protagonistinnen die Nutzung der Sportplätze untersagt wurde. In Spanien gab es v.a. in Valencia und Madrid ein paar Teams, die vor dem Bürgerkrieg das Land bereisten und in Italien gab es eine kurze aber intensive Blüte mit dem Zentrum Mailand.

Österreich war aber das wohl bedeutendste Land im Frauenfußball zwischen 1935 und 1938. Edith Klinger gebührt die Ehre hier als die Initiatorin und treibende Kraft genannt zu werden, denn sie gründete Ende 1934 den Club Kolossal und brachte mit einem denkwürdigen Auftritt in der Redaktion der Illustrierten Kronen-Zeitung die Redakteure dazu, sich mit dem Frauenfußball zu beschäftigen. Hinsichtlich der Medienpräsenz und der Organisation konnten die Wienerinnen es durchaus mit Frankreich aufnehmen, wenn nicht sogar übertreffen. Zwar gab es auch Versuche in anderen Städten den Frauenfußball zu etablieren, doch war hier das wohl strengste Verbot eines nationalen Verbandes (des ÖFB) ausschlaggebend dafür, dass sich der Frauenfußball auf Wien reduzierte, wo es dem Frauenfußballverband (ÖDU) gelang einige Spielstätten für den Frauenfußball zu bewahren. Eine Meisterschaft und ein Pokal wurden ins Leben gerufen und intensive Kontakte mit Gleichgesinnten aus anderen Ländern geknüpft. Dank des Sportreporters Willy Schmieger war die Berichterstattung oft auf dem gleichen Level wie die der Herren. Außerdem wurden über das Medium Zeitung der Spiel- und Trainingsbetrieb organisiert, was uns einen außergewöhnlich tiefen Einblick gewährt. Um Spiele auf eigentlich für den Frauenfußball gesperrten Sportplätzen außerhalb Wiens zu gewährleisten ging man subversiv zu Werke, indem man als Treffpunkt zum Spiel einen Wiener Bahnhof angab und die Spielerinnen erst dort, bei der Vergabe der Zugtickets, das Ziel der Reise erfuhren. Wurde ein Verein dennoch erwischt, so hatte er an den ÖFB eine Strafe zu zahlen, wobei dies bei den beachtlichen Einnahmen offenbar kein Problem darstellte. Das Ende 1938 kam hier aus politischen Gründen. Der Anschluss an das Deutsche Reich bescherte diesem zunächst einen Frauenfußballverband (man nannte sich nun DÖDU – Deutsch-Österreichische Damenfußball Union), obwohl Frauenfußball im Dritten Reich verboten war. Allerdings wurden die neuen Machthaber bald auf die Frauen aufmerksam und bis Juni war jeglicher Spiel- und Trainingsbetrieb unterbunden. Einige jüdische Spielerinnen reisten bis 1939 aus, so die junge Verbandssekretärin Alice Maibaum.

Im Fahrwasser Österreichs kam es auch in der Tschechoslowakei in den Zentren Prag, Bratislava und v.a. Brno zu größeren Frauenfußballaktivitäten, gefolgt von Jugoslawien, wo sogar ein Verband gegründet wurde und schließlich Rumänien, wo ein nationaler Wettbewerb ausgespielt wurde, den Arad gewann.

International gab es in den 30er Jahren zahlreiche Höhepunkte. Fémina kam nahezu jährlich bis 1938 mit einigen Gastspielerinnen auf die britischen Inseln und trat dort u.a. gegen die nordirische Auswahl, gegen die walisische Auswahl und natürlich an verschiedenen Orten gegen die Preston Ladies an. Die um großartige Attribute nie verlegene britische Presse (und wohl auch Frankland, Prestons Manager selbst) ließ die Fémina-Auswahl als Europameisterinnen auflaufen und erklärte die Spiele zum Teil eines Wettbewerbs um die Weltmeisterschaft, den es zu der Zeit so nie gab. Auch Atalante mit Spielerinnen seiner Filialen spielte 1934 und 1939 in Großbritannien. De facto war diese Auswahl tatsächlich weitgehend mit der Nationalmannschaft Belgiens ab 1934 identisch. Die Länderspiele zwischen Belgien und Frankreich wurden bis 1937 jährlich ausgetragen. Den wohl größten Erfolg errang die französische Auswahl allerdings 1935 (bezeichnenderweise ohne Spielerinnen von Fémina), als Preston bei seiner zweiten Tour nach Frankreich zwei Mal sicher geschlagen wurde.

Mit dem Neustart des österreichischen Frauenfußballs kam es auch hier bald zu internationalen Spielen. Ursprünglich waren Spiele gegen Belgien oder Frankreich geplant, auch eine Tour nach England war 1937 vorgesehen. Diese Pläne scheiterten aber entweder an einer geeigneten Spielstätte oder schlicht am Geld. Allerdings gab es mehrere Spiele in der Tschechoslowakei, hauptsächlich gegen Brno und ein paar Spiele fanden auch in Ungarn statt. Hier jedoch als Propagandaspiele zweier österreichischer Mannschaften. Die Tourpläne für das Jahr 1938 fielen dem Anschluss zum Opfer. Es waren mehrere Spiele in der Tschechoslowakei, in Ungarn, in Jugoslawien und in Polen geplant. Doch es war schwierig geworden unter der neuen Führung Visa zu bekommen. Die Reise nach Jugoslawien unternahm schließlich Brno.

Natürlich gab es auch einige Spiele innerhalb des Vereinigten Königreichs. Und diese gingen auch im zweiten Weltkrieg weiter, als eine Auswahl der beiden besten englischen Clubs Preston und Bolton gegen eine Waliser Auswahl zwei Mal deutlich gewann.

Resümee

Seit 1916 kann man mit Fug und Recht vom organisierten Frauenfußball sprechen. Die Freiheit, sich einem Sport zu widmen, der den Männern vorbehalten schien, wurde von der Absenz der Männer im Ersten Weltkrieg ermöglicht, welche die Frauen vielfach auf die Arbeitspositionen von Männern brachte. Als Teil ihrer Firmen spielten sie auch Fußball, zumeist für karitative Zwecke. In Frankreich hatten die Frauen zwar politisch wenig Möglichkeiten sich zu äußern, doch im Sport war man fortschrittlich. Die Frauen organisierten sich selbst und nutzen die Freiheiten im Sport um auch in vermeintlich urmännliche Domänen wie Fußball oder sogar Rugby organisiert Sport zu betreiben. Tatsächlich wurden die Frauen in Frankreich auch vom männlichen Verband unterstützt. Immerhin 21 Jahre währte dort der Frauenfußball, doch wurde er nie zu einer echten Massenbewegung, auch wenn bis Mitte der zwanziger Jahre das öffentliche Interesse groß war. Ebenso frei wie in Frankreich waren auch die Frauen in Nordirland und, mit Abstrichen, in Wales und Schottland. Doch waren es hier jeweils nur kurze Phasen eines Booms, der ebenso schnell wieder verging. Dies widerspricht der These, dass der Frauenfußball in dieser Zeit allein an den männlichen Verboten scheiterte. Interessanter waren die Länder, in denen es den Frauen untersagt war die Plätze der Clubs die dem männlichen Verband angeschlossen waren zu nutzen. Englands Frauen trotzten dem Verbot so richtig nur 2-3 Jahre. Danach schien das Interesse nur noch sehr begrenzt gewesen zu sein. Belgien war da hartnäckiger. Immerhin für elf Jahre konnte eine Landesmeisterschaft ausgespielt werden, die Länderspiele gingen sogar noch länger. Letztlich jedoch gaben viele Spielerinnen Anfang der 30er Jahre aufgrund der Schwierigkeiten auf. In den Niederlanden gedeihte der Frauenfußball bis zum Verbot 1936 um dann nahezu völlig zum Erliegen zu kommen. Österreich war hier eine Ausnahmeerscheinung, da sich hier die Frauen nach dem drastischsten Verbot in Europa seitens eines Verbandes, welches ihnen quasi auch noch die unabhängigen Spielstätten nahm, nicht nur erfolgreich mit viel Eigeninitiative und Trotz wehrten, sondern zudem problemlos zwei Meisterschaften ausspielen konnten mit einem Zuschauerschnitt, der auch heute noch nicht von Österreichs Frauen-Bundesliga erreicht worden ist. Hier wurden dem Frauenfußball durch ein politisches Verbot das Ende bereitet.

Die Zeit zwischen den Weltkriegen war nicht nur politisch eine Zeit des Aufbruchs für die Frauen, sondern auch sportlich und für den Frauenfußball die erste große Zeit.